"복막투석 논쟁, 중요한 건 환자의 삶"

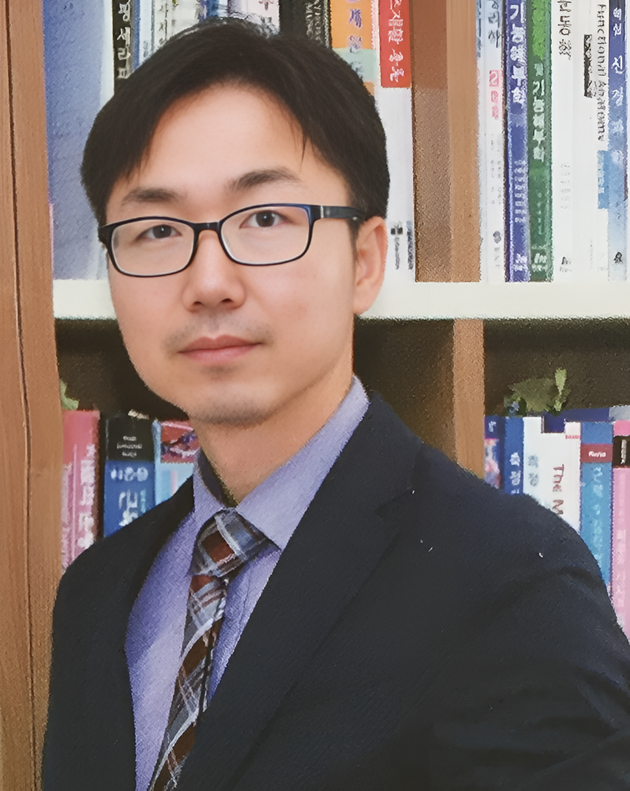

한국신장장애인협회 김세룡 회장 인터뷰

평균 2~3년 내 혈액투석으로 전환… 관리 한계·합병증 공포 현실로

방식 강요보다 치료환경 개선·생활 지원 우선… "환자 선택권 우선"

최근 대한신장학회를 중심으로 정부가 '재택 복막투석 활성화'를 밀어붙이고 있다. 자율성과 편의성을 내세우지만, 실제 환자들은 관리의 어려움과 반복되는 합병증에 지쳐 복막투석을 기피하거나 중도에 혈액투석으로 전환하는 것이 현실이다. 한국신장장애인협회 김세룡 회장을 만나 정책의 이면에 가려진 환자들의 목소리를 직접 들어봤다.

1993년, 당장 투석을 받지 못하면 생명을 위협받던 환자들이 치료받을 권리를 찾기 위해 자발적으로 모여 만든 한국신장장애인협회.

김세룡 회장은 "환자들의 절박함이 협회의 시작이었다"며 "2000년 신장 장애가 '내부기관 장애'로 공식 인정받는 성과를 이끌어냈듯, 지금도 전국 54개 지부에서 11만 환우의 권익 향상을 위해 활동하고 있다"고 협회를 소개했다.

복막투석 기피 이유는 분명… "관리 어렵고 합병증 공포"

학회가 장점으로 내세우는 '잔여 신기능 보존', '자유로운 식사'는 환자에게 크게 와닿지 않는다. 이를 두고 김 회장은 "많은 환자들이 혈액투석을 선택하거나, 복막투석을 중단하고 혈액투석으로 옮겨가는 데는 이유가 있다"고 말했다.

복막투석은 환자 스스로 매일 투석액을 교환해야 하고, 언제든 복막염이 발생할 수 있다. 김 회장은 "거동이 불편한 어르신이나 홀로 사는 환자가 감염 위험을 관리하며 매일 위생적으로 투석을 이어가는 것은 사실상 불가능하다"며 "병원에서 전문가에게 치료받을 수 있는 혈액투석을 선호하는 건 당연하다"고 강조했다.

그 심각성은 실제 사례에서도 드러났다. 김 회장은 "지난달 8년간 복막투석을 해온 환자가 반복되는 복막염으로 더는 투석이 불가능하다는 진단을 받았다"며 "혈액투석 수술을 미루다 결국 체중이 10kg 빠지고 폐렴으로 입원해 응급 투석을 받아야 했다"고 설명했다.

평균 2~3년 한계, '경제적 치료'도 허상

복막투석이 장기적인 치료 대안이 되기 어렵다는 현실은 통계로도 증명된다.

김 회장은 "복막투석의 평균 유지 기간이 약 5년이라고 하지만 대부분의 환자들이 2~3년 이내에 복막염이나 복막 기능 저하 문제로 혈액투석으로 전환하는 것이 현실"이라며 "5년 이상 복막투석을 유지하는 환자는 23%에 불과하다"고 밝혔다.

이는 복막투석이 결코 장기적인 대안이 될 수 없음을 보여주는 명백한 증거다.

'경제적인 치료'라는 주장에도 반박했다. 2022년 기준 혈액투석의 연간 진료비(2736만원)는 복막투석(1941만원)보다 높았다.

김 회장은 "이는 병원 인력·장비 비용이 줄어든 결과일 뿐"이라며 "실제로는 환자와 가족이 떠안는 감염 관리, 반복 입원, 간병 부담이 '숨은 비용'으로 작용한다"고 지적했다.

특히 학회가 제시한 '2033년 복막투석 33% 확대' 목표에 대해서는 "환자 없는 계획"이라고 일축했다. 실제로 국내 복막투석 비율은 2015년 13.9%에서 2023년 7.8%까지 감소해 현재 5% 수준이다.

김 회장은 "일본처럼 사회보장이 잘 된 나라일수록 환자들이 더 안전한 혈액투석을 택한다"며 "환자 선택이 무엇을 말하는지 수치는 이미 보여주고 있다"고 말했다.

수가 현실화나 인력 양성 같은 제안도 "필요하지만 본질은 빠져 있다"고 강조했다.

김 회장은 "환자가 집에서 홀로 겪는 감염의 공포, 매일 반복되는 관리의 부담, 응급 상황에 대한 불안감 같은 현장의 목소리가 빠진 논의는 환자들에게 그저 '탁상공론'으로 들릴 뿐"이라고 힘주어 말했다.

정책은 '방식'이 아니라 환자의 '삶' 먼저 돌봐야

김 회장은 "정부와 학회는 특정 치료 방식을 '보편화'하기 전에 환자의 선택권을 존중하고, 환자가 사람답게 살 수 있는 환경을 우선 만들어야 한다"고 말했다.

또 정부와 학회는 단순히 투석 방식에만 집중할 것이 아닌 투석환자의 삶 전체를 들여다봐야 한다고 재차 강조했다.

이에 김 회장은 ▲조혈제 급여 기준 완화 ▲투석 중 식사 제공 ▲보행 보조구 지원 ▲불필요한 소변검사 규정 개선 등을 시급히 해결해야 할 과제로 꼽았다.

그러면서 "투석환자들이 만성 빈혈에서 벗어날 수 있도록 조혈제 급여 기준을 현실화하고, 투석 중 식사를 제공해 영양을 보충할 수 있도록 해줘야 한다"며 "또 보행이 어려운 환자에게 보장구를 지원하고, 소변이 나오지 않는 환자에게 소변검사를 요구하는 차별적 규정도 개선해야 한다. 환자들이 사람답게 살 수 있는 최소한의 환경을 만드는 것, 그것이 그 어떤 정책보다 우선되길 바란다"고 호소했다.

김아름 기자의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.